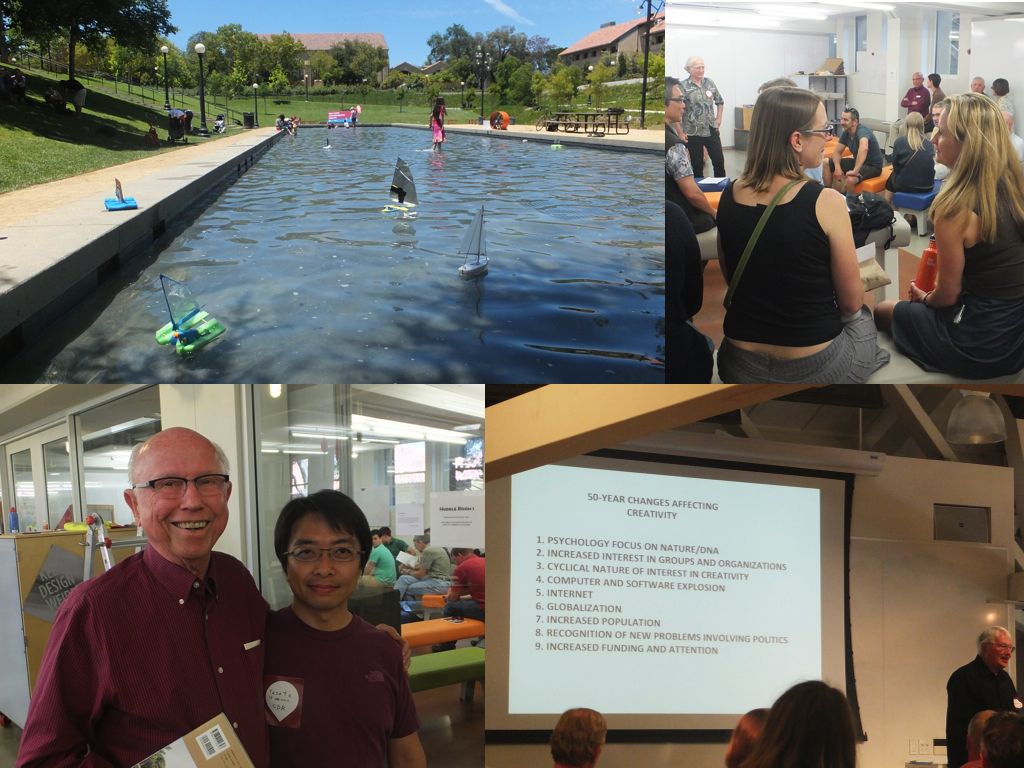

DESIGN FRONTIERS WORKSHOP SERIESの2つめのワークショップ「ROBOTIC PROTOTYPES IN ARCHITECTURE」にも参加しました.

先週のワークショップもそうでしたが,参加者のバックグランドや経歴,出身国やスキルも様々です.UC Berkeleyの学生もいましたが,アメリカの高校生,建築を学ぶインドから来た学生2人,建築を学ぶ台湾から来た学生,ニューヨークのインテリアデザインの事務所で働いていた女性,パロアルトで事務所を構える建築家.普段は映像を作っているアーティストが参加していました.こうした参加者の多様性:diversityはとてもアメリカ的だと思います.

講師のJason Kelly JohnsonはFUTURE CITIES LABというデザイン事務所を主宰しつつCCAC(California College of Arts)でも教えている建築家です.

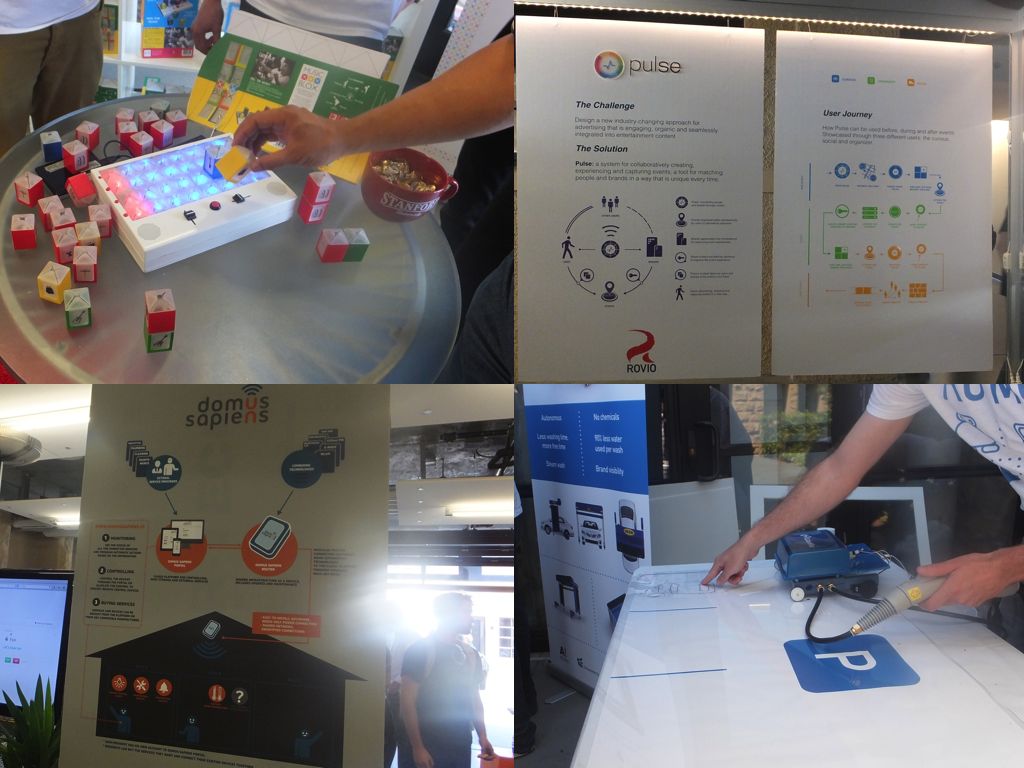

周囲の環境や人々の動きに呼応するインタラクティブな建築を作るためのプロトタイピングツールにfireflyというものがあります.センサ/アクチュエータ <-> Arduino <-> firefly <-> Grashopper(プラグイン) <-> Rhinoceros(3D CAD)と接続させることができ,3Dの形とインタラクションを素早く並行的にプロトタイプできます.

fireflyは自分が作っているCityCompilerの論文の中で参照したことがあって以前から知っていたのですが,ワークショップに申し込みをした時にはJasonがfireflyの中の人であることを知りませんでした...直前にJahonから来たメールにfireflyのレクチャーもするからインストールしてきてね!と書いてあってその事を知り,まさにconnecting dotsでとても驚きましたが,会ってみたいと思っていた人に出会えた機会となりました.

ワークショップのお題はMETABOT DRAWING MACHINESでした.”SENSE”/”PLAN”/”ACT and FEEDBACK”する絵を描くボットのアイデアを出してプロトタイプを作りました.先週は円柱型ディスプレイを備えたゴミ箱ロボット群のシミュレーションをしましたが,このワークショップでは実際に動くロボットを作りました.

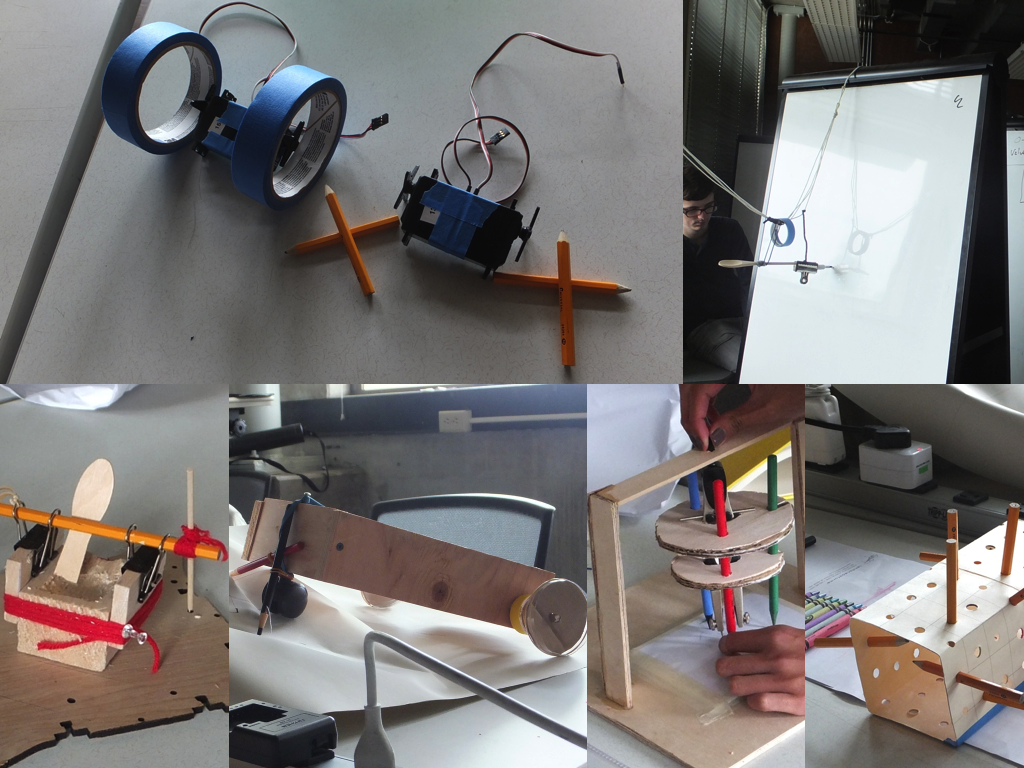

初日の午後はPinterestを使って参加者各自がどんな興味を持っているかを共有しました.そして次の日までにアイデアの可能性を示す”モノ”を持ってくる,という宿題が出ました.ここで印象的だったのは「この部屋の中にあるモノだけを使ってプロトタイプの第一弾を作る」という進め方をしたことでした.

外へフィールドワークに出かけて刺激を受け頭の中でアイデアの化学反応を起した先週とは違い,身の回りにあるモノから新しい意味を見出すことで新しいアイデアを出す訳です.これは「その場で手に入るものを寄せ集め、それらを部品として何が作れるか試行錯誤しながら、最終的に新しい物を作る(Wikipediaより)」“ブリコラージュ”という方法に近いものです.

ブリコルールは既にある物を寄せ集めて物を作る人であり、創造性と機智が必要とされる。また雑多な物や情報などを集めて組み合わせ、その本来の用途とは違う用途のために使う物や情報を生み出す人である。端切れから日用品を作り出す世界各国の普通の人々から、情報システムを組み立てる技術者、その場にあるものをうまく使ってピンチを脱するフィクションや神話の登場人物まで、ブリコルールとされる人々の幅は広い。

(同じくWikipedia)

機転を効かせて危機から脱出する007やモノボケをする芸人さんのように,目の前にあるモノの本来の意味とは違う意味を見出す練習をしているとこうした発想を進め易くなります.またその練習のためには雑多なモノがたくさん置かれている場所や自然の中に出かけて,モノボケを繰り返すと良いと思います.

部屋の中にあるモノを色々と見ているうちに,サーボモータの車輪としてテープを使う事を思いつきました.おっこれは良い!と思った瞬間に,短い鉛筆たちが目に止まりました.鉛筆が車輪のスポークに見えると同時に,タイヤとリムが壊れてスポークだけになってしまった車輪ロボットのイメージが浮かび上がりました.

そして,普通の車輪ロボットの横で壊れたロボットがもがき続けていたら,周りの人々はどんな気持ちになるんだろう.そしてどんな声を掛けるのだろう..応援するのか,哀れみのような感情を抱きはするものの何も言わずに通りすぎるのか.人々の反応を絵に描き場所の違いを可視化する,そんなアイデアを発表しました.

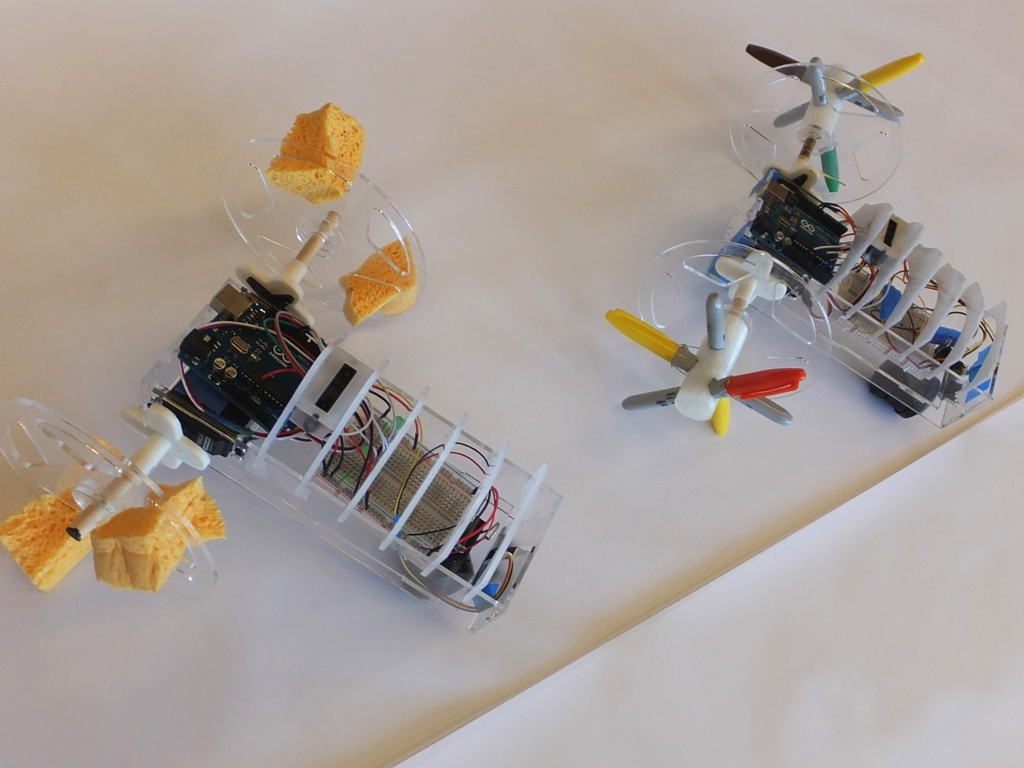

各自がアイデアを発表した後は,近いアイデアを持った2人がペアとなってプロトタイピングを進めました.パートナーになったのはUC Berkeleyで建築の修士課程を終えたばかりのPablo.3Dプリンタでシリコンを積層する研究をしているとのこと.自然に自分が回路とArduinoとソフトウェア,Pabloがロボットのボディを作ることになりました.

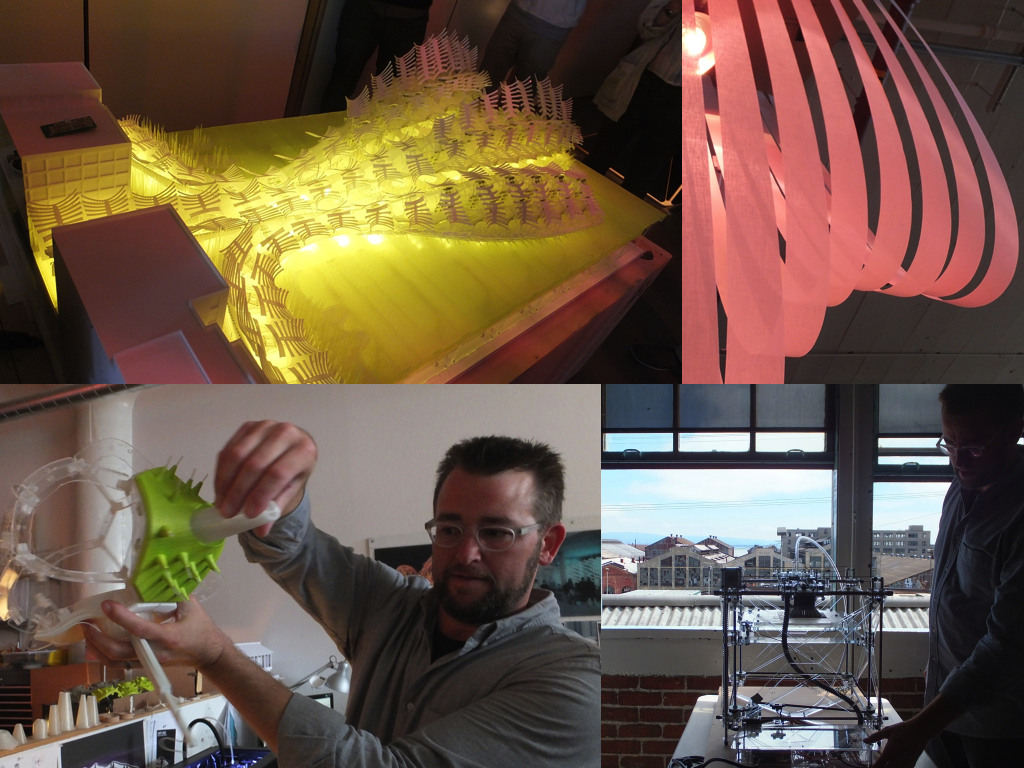

木曜日の午前中はJasonのスタジオを見学しました.さすがにfireflyの中の人だけあって,3DプリンタだけでなくCNCルーターや工作機械を使ってキネティックな建築のプロトタイプをしていました.その後にCityCompilerの紹介をして,fireflyを参照した論文を見せたらとても喜んでくれました.

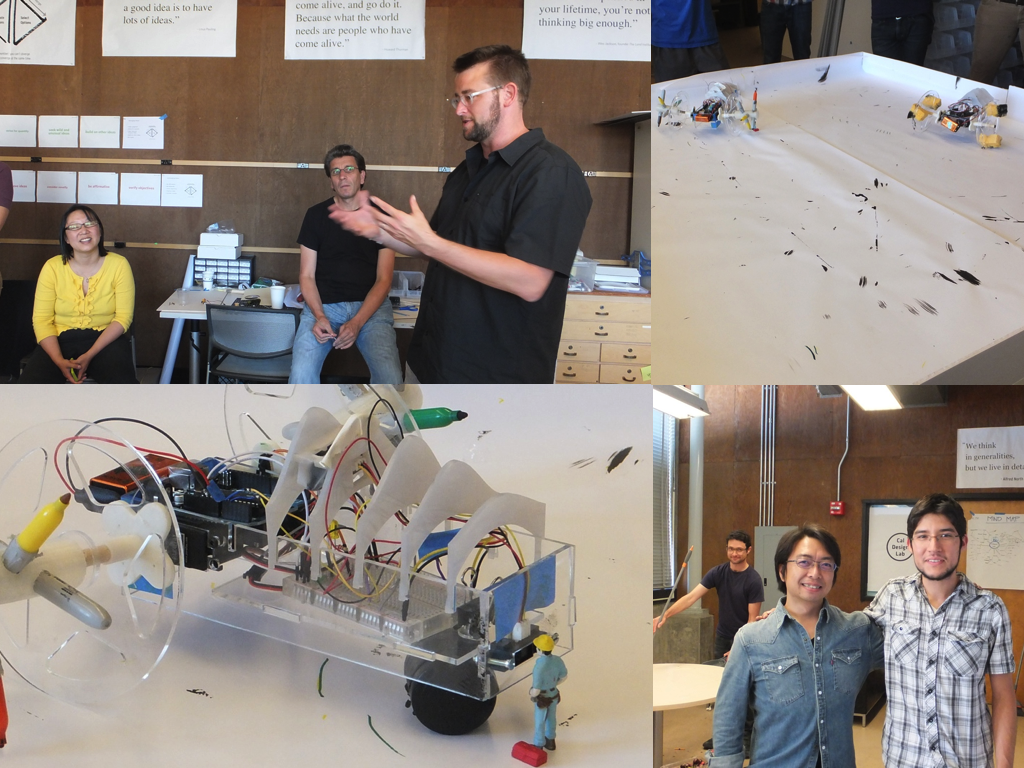

金曜日にはパーツも出来上がり,車輪型のDrawing Metabotとペンを松葉杖のように使うDrawing Metabotの2体を作りました.残念ながら描く絵の面白みを出すところまではたどり着くことはできませんでした…が,公共空間の中でこうしたMetabotが動くことの意味をJasonや他の参加者達とディスカッションすることができました.

動物か昆虫か人工物か:デザインによって人とロボットとのインタラクションは違ってくるよねといった話をしているうちに,建築家のAlanが小さな人形をロボットの前に置きました.その途端にロボットのスケールが変わって空間のコンテクストが大きく変わり,新しい議論が広がり始めました.

先週のワークショップが終った時も他者がコメントしたりアイデアを付け足しやすいプロトタイピングのことを考えていましたが,「物理的なモノが複数の人達の真ん中にある」ことはコメントを引き出しやすく色々な人の視点を通じてアイデアを発展させる力があります.

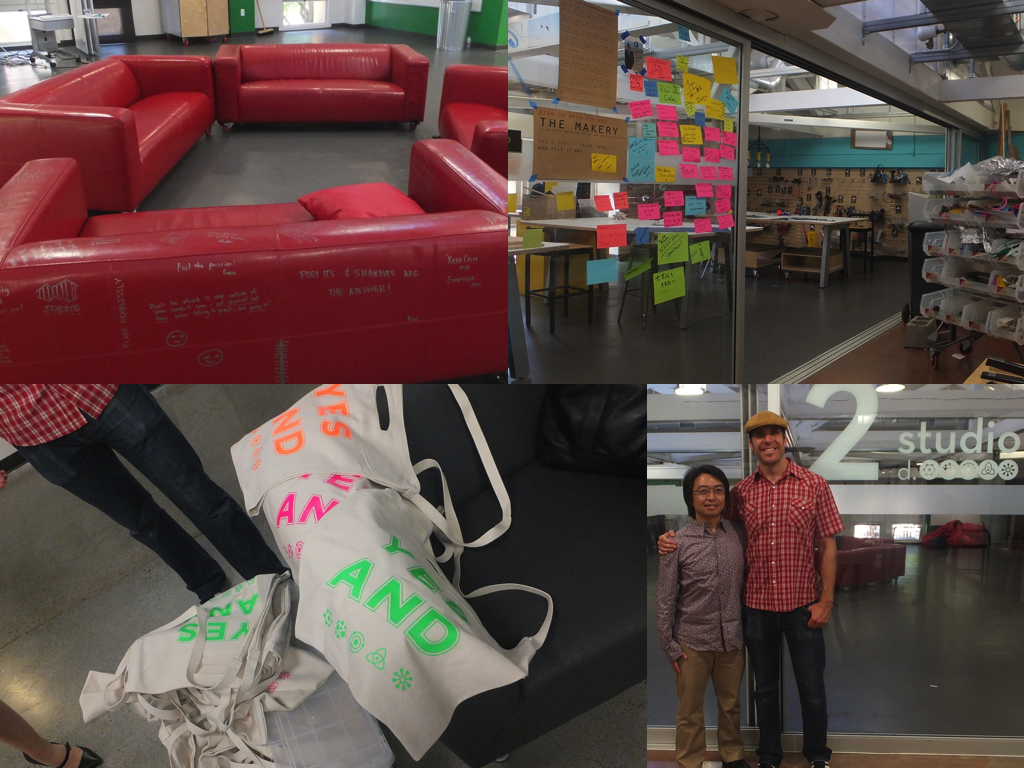

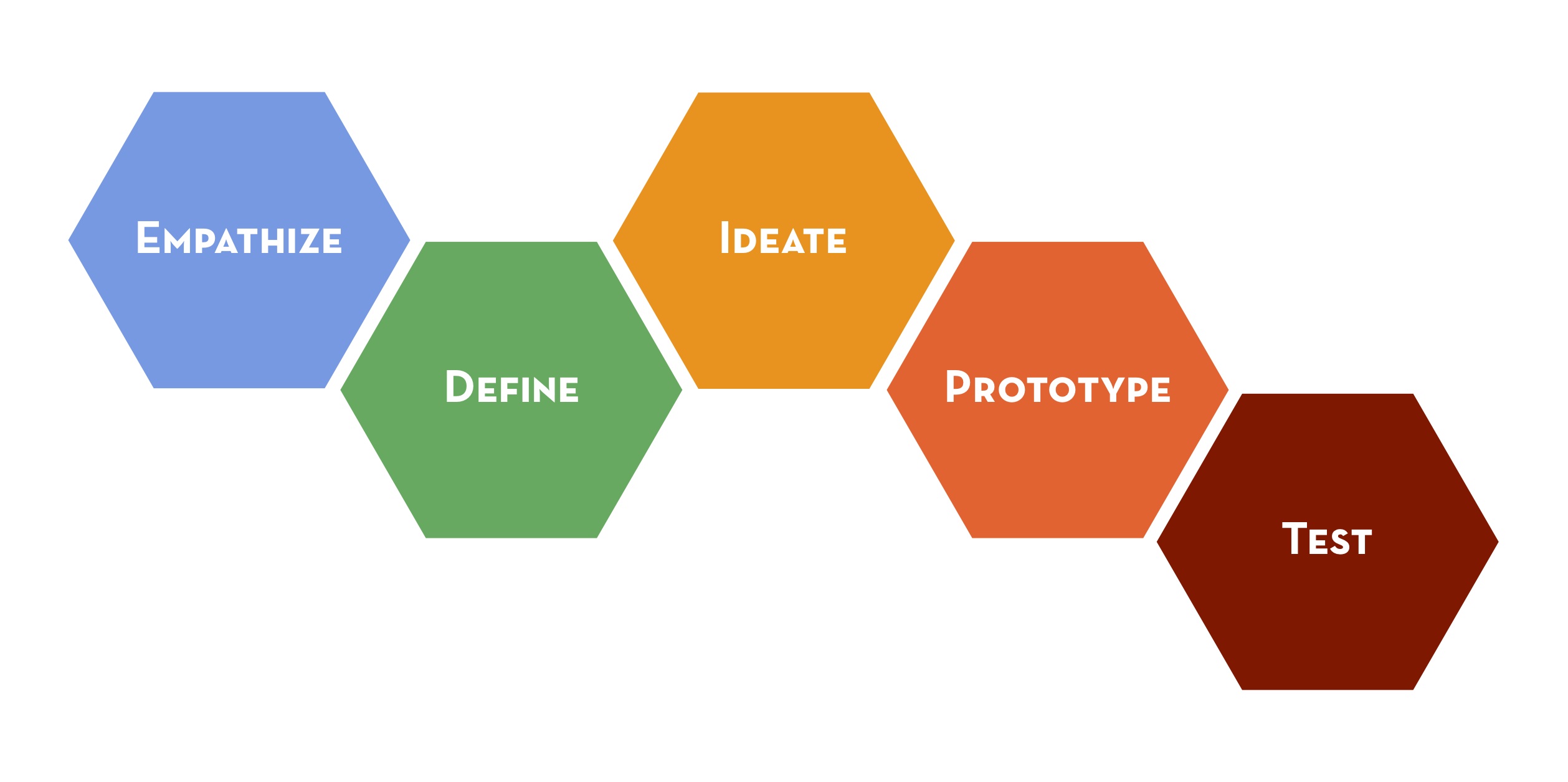

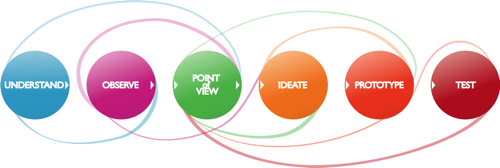

d.schoolにおけるデザイン思考が色々なところで紹介されていると思いますが,自分達がいる場所にあるモノを使ったブリコラージュで何かしらモノを作り,それをチームの中と外で共有することでアイデアを発展させ具体化さていく事が強調されています.

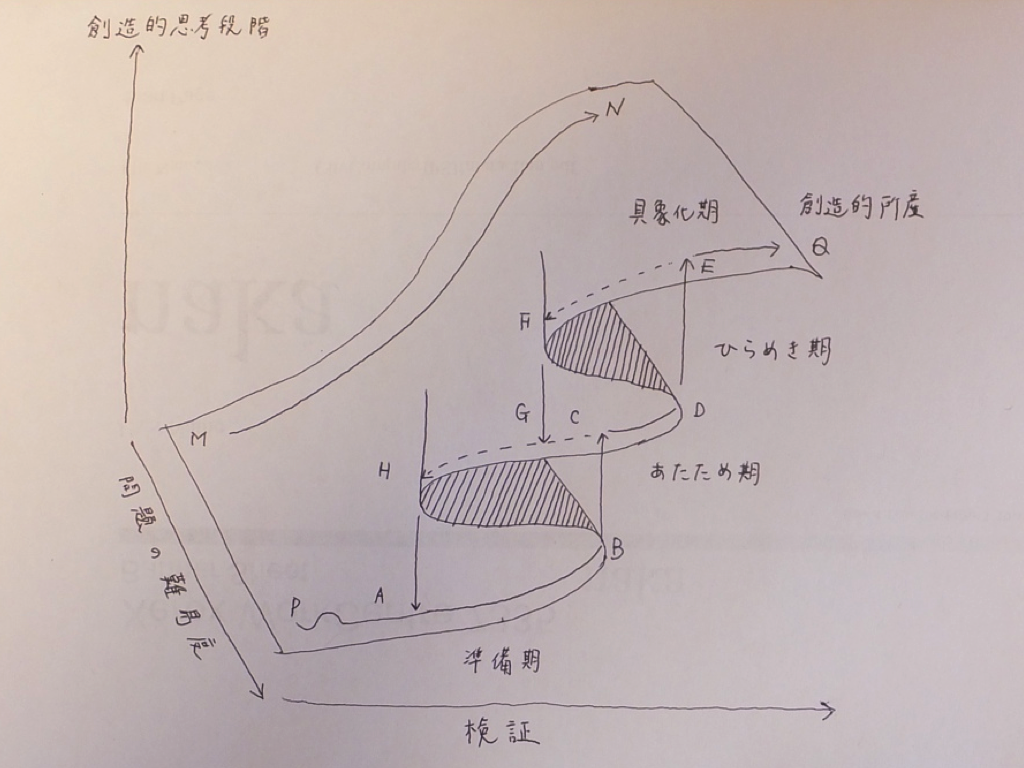

序盤に行う観察やポストイットを使ったアイデア出しも重要ですが,デザイナが行っていた思考のプロセスをエンジニアやビジネスマンがチームとしてこのプロトタイピングを繰り返す(作りながら考える*考えながら作る)ことがデザイン思考の本質ではないかと思います.

IDEOのティム・ブラウンは「自分がデザイナーだと自覚したこともない人々にデザイナーの道具を手渡し,その道具をより幅広い問題に適用するのが,デザイン思考の目的なのだ」と述べ,「直観で判断する能力・パターンで見分ける能力・機能性だけでなく感情的な価値をも持つアイデアを生み出す能力・単語や記号以外の媒体で自分自身を発信する能力を重視するのがデザイン思考だ」と述べています(『デザイン思考が世界を変える』より).

ブリコラージュ的な「プロトタイピング」は,理論や設計図に基づいて物を作る「エンジニアリング」とは違ったプロセスです.自分とPabloはスキルと知識があるペアだったと思いますが,最初からそれなりに動くものが作れてしまうだけに,dirtyなプロトタイピングをスキップしてしまった気もします.

また最初に「この部屋の中にあるモノだけを使ってプロトタイプの第一弾を作る」際には少し居心地の悪さも感じました.もう少し調べものをしたり良い素材を探しに外へ行きたい,そんなことが少し頭をよぎりました.そこをグッと我慢してあれこれとモノを見ているうちにアイデアが出てきました.それがブリコラージュの特徴でもあると思います.

ワークショップを主催する方はワークショップの過程をその人なりにイメージしてデザインしているものです.そのデザインに乗っかってプロトタイピングをすることは,自分をオープンにしながら環境や他者からの呼びかけに応じている自分の中の声に聞き耳を立てながら,見知らぬ場所へ辿り着く旅のようでもあります.

ワークショップの参加者として久しぶりにそうした感覚を味わえた2週間でした.

Many thanks to Jason and all guys in the workshop!

デザイン工学

デザイン工学 アイデア・ハンター―ひらめきや才能に頼らない発想力の鍛え方

アイデア・ハンター―ひらめきや才能に頼らない発想力の鍛え方