Robert McKimに始りRolf Faste、David Kellyへと受け継がれたME101:Visual Thinkingは毎学期開講されるデザインを専攻する学部生向けの入門クラスです。

聴講した今期のクラスを受け持つのはStanford Design ProgramのOG/OBであるJennifer LopezさんとPurin Phanichphantさんです。JenniferはCapital One LabsそしてPurinはIDEOに勤めるデザイナーです。お2人にお願いをして、ずっと講義に参加させてもらいました。

Many thanks for Jennifer and Purin.

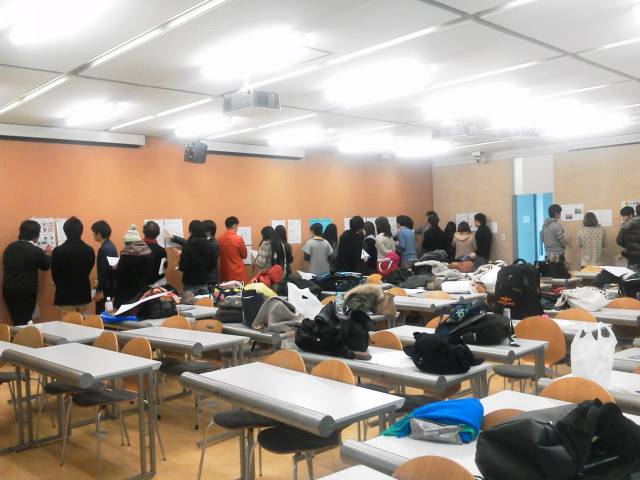

(希望者から選抜された)60名程の履修者に向けた2時間の講義が火曜日と木曜日に行われます。10週間に渡るクラスでは、

・レクチャー+その内容についての宿題

・設計課題+デモ+設計と制作についてのプレゼン

という組み合わせを数セット繰り返します。

授業の中でフォーカスされる6つのトピックは Teamwork, Sketching/Drawing, Prototype Creation, Idea Inspiration & Ideation, Storytellingです。話を聞いて頭で理解するというよりは、宿題と課題を通じて身体に叩き込んでいくような授業です。

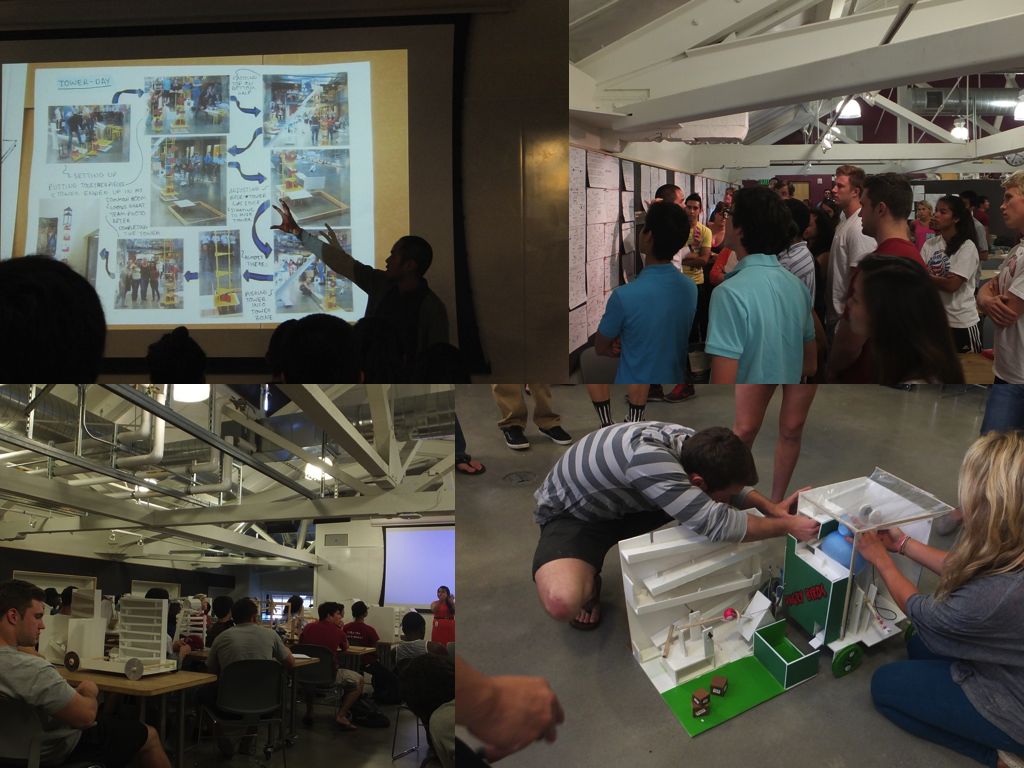

・課題0: 紙で作るタワー 1人でやっても良いし周囲と協力しても良い(初回授業時)

・課題1: 組み立てる時間と方法に制約がある紙と鉛筆で作るタワー チーム課題(4-5人)

・課題2: 移動した後にピンポン球を受け渡すことができる2台の車 チーム課題(2-3人)

・課題3: 「時間」をテーマにした何か 個人課題

学生達は毎週のように出る宿題と合計で3回の設計課題をこなしていきます。スタンフォードの中でもハードなクラスだそうですが、学生達は宿題と課題にはとても懸命にそして楽しそうに取り組んでいました。

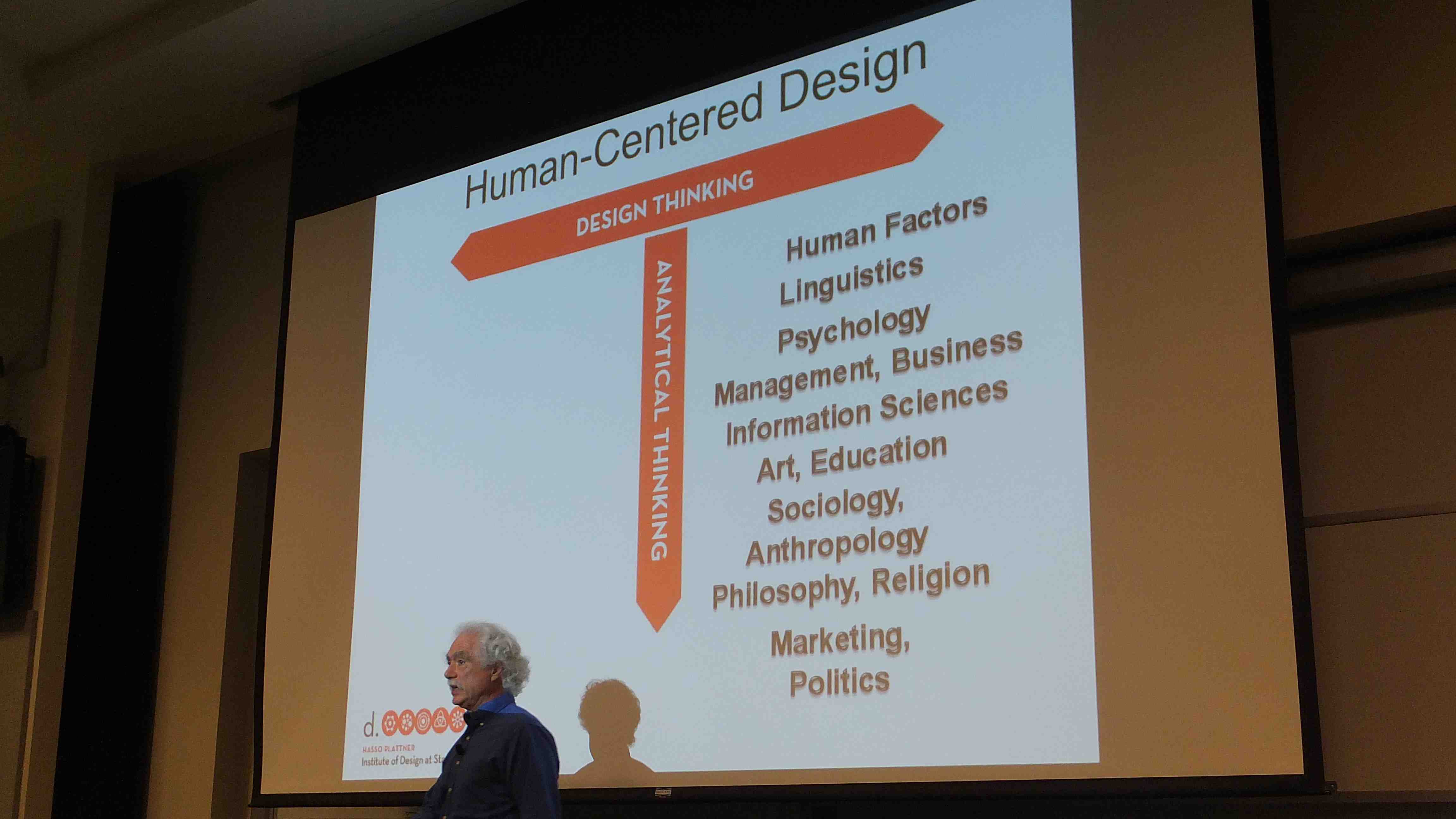

手と身体を動かしながら考えること、プロトタイプを作っては問題を発見して自分(達)のアイデアを練り上げていくこと、チームで考え作ること。全ての課題を通してそれらを身に付けていきます。発想技法として使うのはブレインストーミングとマインドマップが主で、(俗に言う)デザインシンキング的なユーザへの共感(Empathy)からスタートするデザインプロセスは課題3で行います。この繰返しの中で、テクニックや方法論としてではなくマインドセット(Mind Set)としてDesign Thinkingを身につけることでしょう。

このクラスは1960年代半ばにスタートし、80年代に要求分析そして90年代にビジネス的要素が追加されたという歴史があります。「デザイン思考」という言葉は何か流行語のようにもなった感がありますが、綿々と続くStanford Design Programのお家芸のように思えます。

色々な回の授業で「Practice!Practice!Practice!」「Prototypessssssss」というメッセージが伝えられていたのが印象的でした。Draw-See-Imagineの三つを行き来しながら問題を発見し解決するVisual Thinkingのスピリットが40年に渡ってどのように息づいているかを濃密な10週間の中で感じることができました。

以下に関連する情報として、Rolf RafteによるMind Mapについての文章、そしてRobert MaKim, IDEO, Hasso Plattnerによるデザインシンキングにまつわる著書を紹介します。

Robert H. McKim